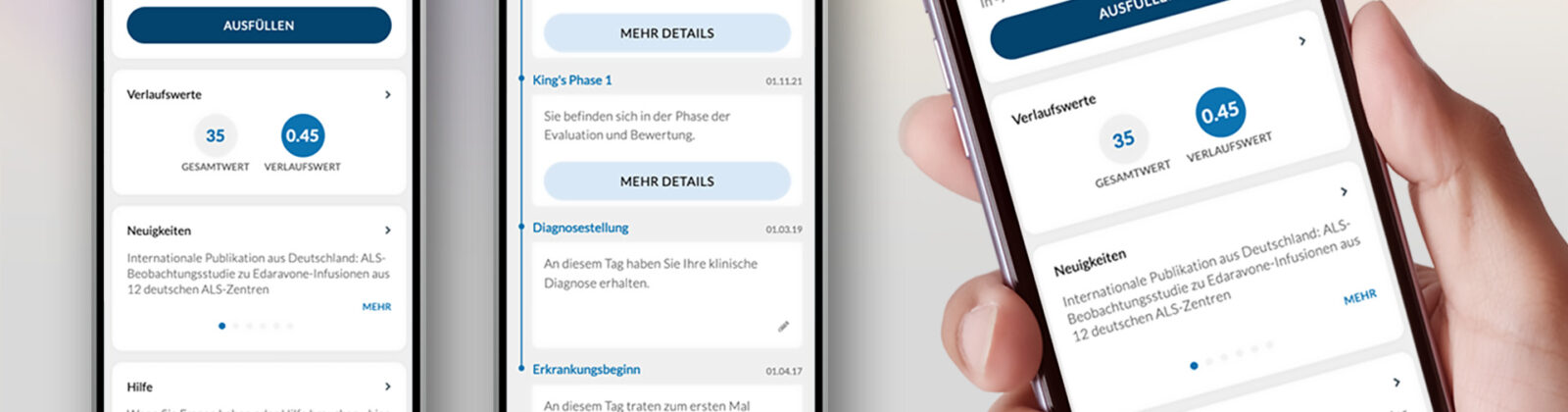

Über die ALS-App stehen Menschen mit ALS mit dem Team des Ambulanzpartner Versorgungsnetzwerks in Kontakt und können an der ALS-Forschung von zu Hause teilnehmen. Die ALS-App bietet folgende Funktionen (wahlweise):

- Monatliche Dokumentation der ALS-Funktionsskala (ALSFRS-R)

- Anzeige des individuellen Krankheitsverlaufs in einem Diagramm

- Anzeige des Biomarkers Neurofilament NfL („NfL-Diagramm“ bei Studienteilnahme)

- Dokumentation des Körpergewichts und Anzeige in einem Diagramm

- Mitteilung von Hilfsmittelbedarf

- Übersicht der koordinierten Hilfsmittel („Meine Hilfsmittel“)

- Nachrichten zu Forschung & Entwicklung

- Verbindung zum ALS-Podcast

Zur Nutzung der ALS-App ist zuvor die Registrierung bei Ambulanzpartner erforderlich. Die Teilnahme an Ambulanzpartner ist durch die Zusendung der Teilnahmedokumente per Post oder noch einfacher über das Online-Registrieren möglich: https://www.ambulanzpartner.de/registration.

Der Weg zur ALS-App erfolgt in 2 Schritten:

- Schritt: Registrieren bei Ambulanzpartner: https://www.ambulanzpartner.de/registration

- Schritt: ALS-App herunterladen: https://www.ambulanzpartner.de/als-app

Brauchen Sie Hilfe oder haben Sie Fragen zur Registrierung?

Telefon: 030-81031410

E-Mail: registrieren@ambulanzpartner.de

Warum eine monatliche Bewertung der ALSFRS-R über die ALS-App?

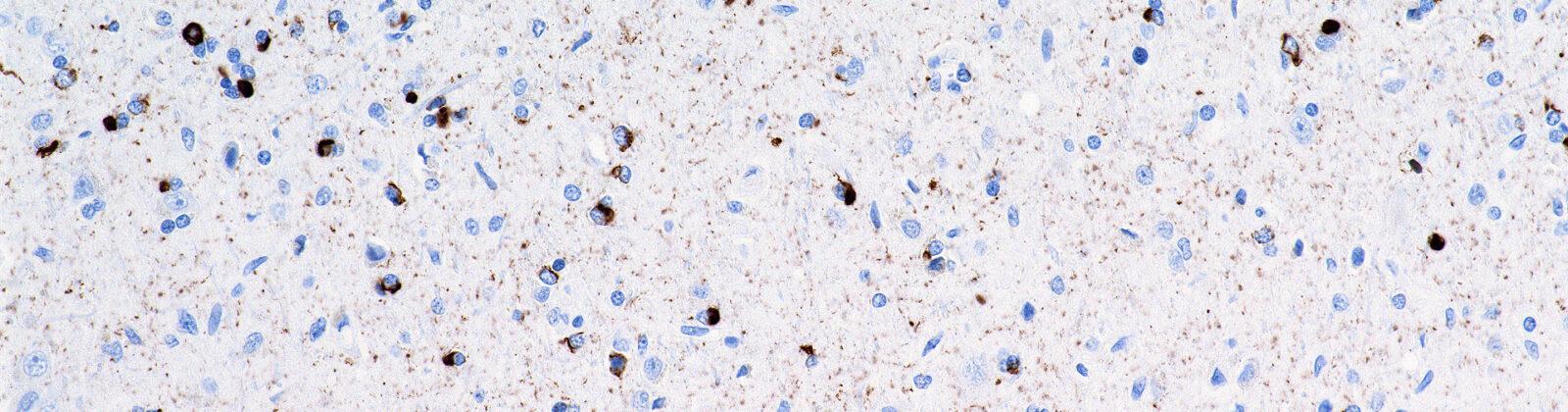

Eine besondere Bedeutung kommt dabei der ALS-Funktionsskala (ALSFRS-R) zu. Die Nutzer werden gebeten, einmal im Monat 12 Fragen der ALSFRS-R zu typischen Symptomen der ALS zu beantworten. Die Antworten sind für Koordinatoren, Ärzte und die Betroffenen selbst von Interesse, um Krankheitsverlauf besser abzuschätzen und die Behandlung individuell zu gestalten.

Dabei wird gegenwärtig erforscht, wie die ALSFRS-R genutzt werden kann, um Versorgungsbedarfe (zum Beispiel mit Mobilitäts-, Kommunikations- oder Atemhilfen) frühzeitig zu erkennen. Weiterhin sind die ALSFRS-R-Daten sind für die Therapieforschung von entscheidender Bedeutung, da diese Skala ein wichtiges Wirksamkeitskriterium von klinischen Studien und das zentrale Zulassungskriterium für neue Medikamente darstellt.

Weiterführende Informationen im ALS-Podcast: