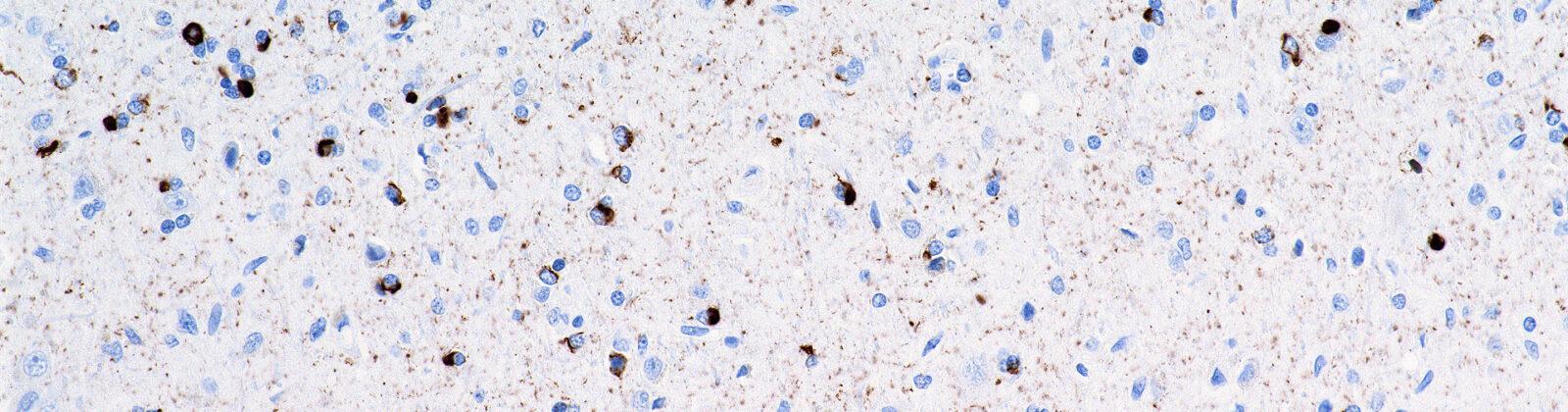

Am 31.07.2008 erschienen die Ergebnisse einer experimentellen Untersuchungsserie zur Stammzell-Behandlung bei der ALS, die im Wissenschaftsmagazin Science veröffentlicht wurden. Die Arbeitsgruppe um den Neurobiologen John T. Dimos vom Institut für Stammzellforschung der Harvard-Universität in Cambridge (USA), konnte zeigen, dass Stammzellen auch aus einer Hautgewebeprobe von ALS-Patienten zu gewinnen sind. Dabei ist es den Wissenschaftlern gelungen, bei zwei Schwestern mit einer familiären Form der ALS im Alter von 82 und 89 Jahren durch ein spezialisiertes Verfahren Stammzellen zu gewinnen, die wiederum in Nervenzellen umprogrammiert werden konnten. Durch die experimentelle Manipulation von bestimmten Genen in den entnommenen Hautzellen konnte eine „Rückentwicklung“ von Hautzellen in undifferenzierte Zellen erreicht werden, die Ähnlichkeiten zu Stammzellen aufweisen. Ein Hauptmerkmal von Stammzellen besteht darin, dass aus dieser Zellgruppe sich unterschiedliche Körperzellen ableiten lassen. Nach der Herstellung von undifferenzierten Zellen aus der Hautprobe ist es in einem zweiten Schritt gelungen, durch die Zugabe von Wachstumsfaktoren eine künstliche Entwicklung in motorischen Nervenzellen zu initiieren. Das Experiment ist besonders bemerkenswert, da gezeigt werden konnte, dass auch in einem hohen Lebensalter eine experimentelle Stammzellgewinnung grundsätzlich möglich ist. Eine Zukunftsvision besteht darin, aus Hautgewebe von ALS-Patienten undifferenzierte Stammzellen zu gewinnen und den ALS-assoziierten Gendefekt in diesen Zellen durch gentechnische Methoden zu „reparieren“. Nach abgeschlossener Beseitigung des Gendefekts kann eine Vervielfältigung und Ausdifferenzierung in motorischen Nervenzellen veranlasst und eine Rücktransplantation der eigenen, jedoch reparierten Zellen in den betroffenen ALS-Patienten versucht werden. Durch dieses Vorgehen kann eine Transplantation von körperfremden Zellen verhindert werden. Die vorliegenden Experimente sind momentan von grundlagenwissenschaftlicher Bedeutung und leider noch nicht auf die klinische Praxis übertragbar. Das experimentelle Vorgehen ist äußerst komplex und bisher ausschließlich in einem experimentellen Kontext gelungen. Die Autoren weisen darauf hin, dass zahlreiche methodische und technische Fragestellungen ungeklärt sind. Der wesentliche Begrenzungsfaktor besteht derzeit in dem möglichen Risiko einer Entwicklung von Tumorzellen aus den „umprogrammierten“ motorischen Nervenzellen, nachdem sie in den Körper des Patienten zurück transplantiert wurden. Vor diesem Hintergrund ist nicht anzunehmen, dass in den folgenden 5-10 Jahren eine Umsetzung der beschriebenen Stammzelltechnik in eine klinische Regelversorgung realistisch ist. Dennoch ist die Arbeit der Wissenschaftler um John T. Dimos als ein wichtiger Fortschritt in der ALS-Therapieforschung zu verstehen.