Im März 2013 wurde die klinische Studie mit Anakinra abgeschlossen. Es handelte sich um eine monozentrische Studie, d.h. die Untersuchung wurde lediglich an einem Behand-lungszentrum bei einer geringen Patientenzahl realisiert.

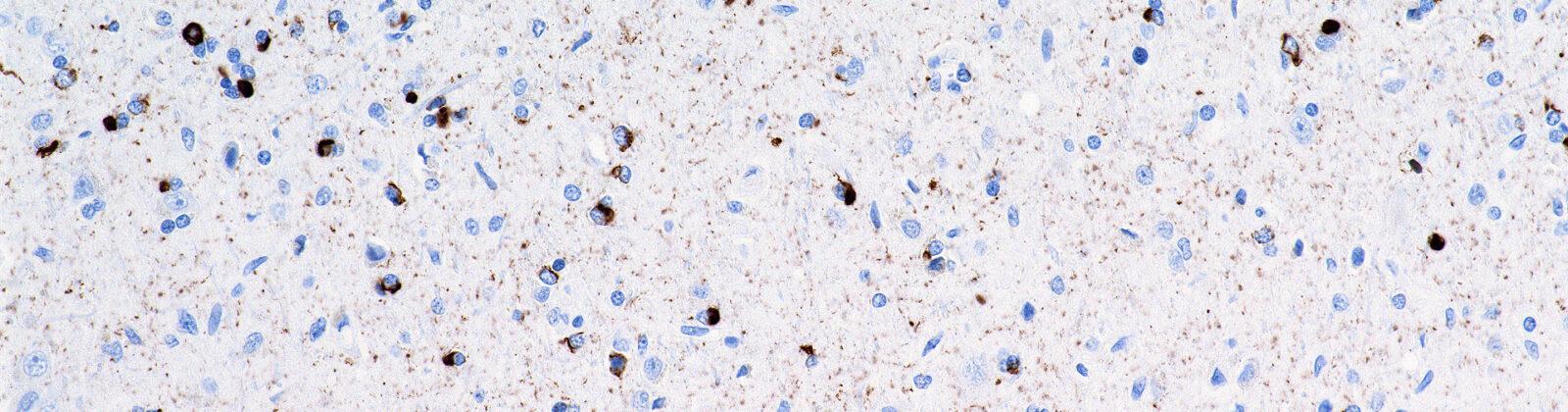

Im März 2013 wurde die klinische Studie mit Anakinra abgeschlossen. Es handelte sich um eine monozentrische Studie, d.h. die Untersuchung wurde lediglich an einem Behandlungszentrum bei einer geringen Patientenzahl realisiert. Anakinra wurde bei 17 Patienten mit einer ALS und überwiegender Beteiligung des 2. Motoneurons eingesetzt (dominierende Muskelatrophie; keine Spastik). Die Anakinra-Studie wurde mit einem „offenen“ Design realisiert. Eine Placebo-Behandlung fand nicht statt. Insgesamt war die Anakinra-Studie als explorative Behandlung ausgerichtet. Darunter ist eine erste Erfassung von Verträglichkeit und Machbarkeit eines Therapieansatzes zu verstehen.

Eine wesentliche Besonderheit bei der Anakinra-Behandlung bestand darin, dass sich die Probanden täglich subkutan (unter die Haut) das Medikament injizieren mussten. Anakinra ist ein immunologisches Medikament, das bei der Rheumatoiden Arthritis bereits seit mehren Jahren unter dem Handelsnamen Kineret zugelassen ist und daher bereits Vorinformationen zu typischen Nebenwirkungen vorlagen. Tatsächlich haben sich die vorberichteten Nebenwirkungen bestätigt. Das häufigste Problem bestand in lokalen Reiz- und Entzündungsreaktionen im Bereich der Injektionsstellen, die mehrere Tage anhalten konnten. Insgesamt wurden diese Hautreaktionen einheitlich toleriert. Nach Abschluss der Studie lässt sich feststellen, dass Anakinra bei der ALS sehr gut verträglich ist. Es kam zu keinen schwerwiegenden unerwünschten Ereignissen. Grundsätzlich war denkbar, dass die Veränderung des Immunsystems durch Anakinra (Hemmstoff des immunologischen Bodenstoffes Interleukin-1) zu einer erhöhten Entzündungsneigung führt. ALS-Patienten mit einem Bulbärsyndrom unterliegen einem erhöhten Risiko, Infektionen der oberen Atemwege, insbesondere der Lunge zu erleiden. Hintergrund ist das unbemerkte Eindringen von Speichel in die oberen Atemwege durch eine Schwäche der Schlund- und Kehlkopfmuskulatur („stille Aspirationen“). Diese Eventualität ist bei der Patientenzahl von 17 Probanden nicht eingetreten. Die Neigung zu einer Zunahme von Pneumonien war nicht zu verzeichnen.

Mit 17 Studienteilnehmern war eine abschließende Aussage über die Wirksamkeit nicht zu erwarten. Die bisherige Auswertung der Daten zeigt einen Trend für eine Verlangsamung einer Untergruppe der Patienten. Dabei ist vehement auf die fehlende statistische Belastbarkeit zu verweisen. Eine wissenschaftliche Publikation mit Zusammenfassung sämtlicher medizinisch-wissenschaftlicher Daten wird vorbereitet, so dass damit die Behandlungsergebnisse der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Grundsätzlich ist eine Wirksamkeitsstudie anzustreben und aufgrund der sehr guten Verträglichkeit zu rechtfertigen. Problematisch ist momentan die Finanzierbarkeit einer klinischen Studie mit Anakinra, da das Medikament sehr kostenintensiv ist. Mit Publikation der wissenschaftlichen Ergebnisse aus unserer explorativen Studie ergibt sich eine Verhandlungsbasis mit möglichen Sponsoren einer multizentrischen und placebokontrollierten Wirksamkeitsstudie.